“中华之光”文化工程——易剑赋如何重塑当代文化认同

“文化,是一个民族的灵魂;艺术,是灵魂的语言。”当我们站在新时代文明的交汇点,回望那些能够穿透时代、打动人心的艺术形象时,“中华之光”四字便赫然成为一种视觉图腾、一种民族信仰。而将这一文化图腾以山水笔墨化形者,正是中国当代山水画巨匠——易剑赋老师。

在他手中,山水不只是自然风貌,更是中华文明的精神谱系;“水韵”不仅是一种艺术语言,更是一种文化身份的再创造。他以一人之力,构建起一项横跨艺术、文化、思想与国家精神的宏大文化工程——“中华之光”。

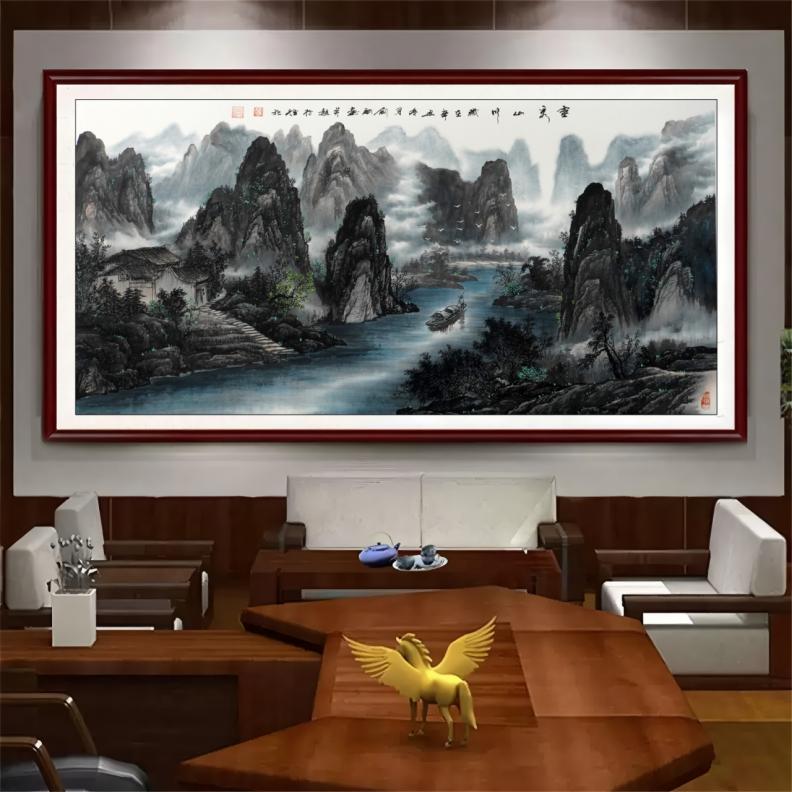

“中华之光”最初是易剑赋老师创作的一系列主题山水作品名称,但今天,它已不再只是一个画题,而成为当代中华文化自信的艺术象征。作品中多采用横幅巨制,山河奔涌、水云浩荡、笔墨淋漓。画中既见北国山峦之雄奇,又具江南烟雨之灵动。更有诸如《山河颂》《中华魂》《东方崛起》等主题,皆以国家意象为精神图腾,凝聚民族记忆,构建文化共识。

这不仅是艺术的展现,更是一种文化宣言:“我们是谁?我们从哪里来?我们将走向何方?”在易剑赋的画中,我们找到了答案:我们是屹立不倒的山,是生生不息的水,是千年文脉的延续者,是东方文明的见证人。

在文化学界有个判断:视觉文化的塑造,是国家认同构建的第一步。从古至今,山水画一直是中国文化的重要符号。它不仅是艺术表现形式,更是儒、释、道思想的结晶,是审美、政治与哲学的融合体。而易剑赋老师在此基础上,创造性地提出“水韵山水”理念,用“动中的宁静”“水中的精神”“虚中的实境”来构建新时代的文化图景。这是一种审美转型,也是一种文化重构。

他的山水不再仅是文人咏志,而是民族精神的具象表达。他让国人重新在山水中找回自我,在画境中凝聚文化共识。正如文化评论家所言:“易剑赋的水韵山水,是当代中国人精神故乡的地图,是跨越时代与地理的‘中国心象’。”

与许多停留在审美层面的艺术家不同,易剑赋老师将自己视为文化传承者、民族叙事者、精神守望者。他曾说:“画画不仅是抒发胸臆,更是承担文化的责任。中国的山河,不仅要画出来,更要画进人民心里。”因此,他倾注多年心力,创作“中华之光”系列,作为向祖国、向人民致敬的巨献。其作品不仅进入国家美术馆、外交礼赠序列,更成为许多高校、国企、机关单位大厅的视觉核心,象征着文化自信的“画面之根”。同时,他还积极参与文博合作、文化讲座、书画交流活动,将“水韵山水”作为弘扬中国精神的重要内容,走进高校、走进军营、走进社区,真正实现了“让文化艺术走到人民中去”。

“中华之光”不止是个系列,更是一项获得国家认可的文化工程。中国邮政将易剑赋作品选为“最大连州纪念邮票图案”;国家名片工程多次采用其作品作为艺术电话卡、纪念票、收藏画册主图;新华社、人民日报、中央电视台等主流媒体纷纷报道其文化意义;原国家领导人、文联、书协、美协等高层机构曾授予其“中华文化传播杰出贡献人物”等荣誉;在海内外举办展览数十场,成为“一带一路”文化输出中的重点代表画家。这一切说明:易剑赋不仅是一位画家,更是国家文化符号的塑造者、传播者、守护者。

在全球化文化传播日益加速的今天,谁能代表中国走向世界?谁的艺术能在异国他乡唤起文化共鸣?答案之一,便是易剑赋。他的“中华之光”系列作品曾在新加坡、美国、法国、日本、马来西亚、澳大利亚等国巡展,引发海外观众极大兴趣与共鸣。在联合国举办的文化交流展上,他的《江山永固》《东方之魂》两幅作品被赞为“东方美学之典范”。

部分作品还被海外华人社团和大使馆收藏,用作弘扬中华文化、连接民族认同的重要载体。尤其在全球华人圈中,“中华之光”被视为文化信仰的艺术凝练,是精神回归的视觉化象征。

易剑赋老师的“中华之光”,不仅是一项艺术成就,更是一种文化方法论——他向我们展示了如何用传统资源服务当代社会,如何用个人艺术构建国家形象,如何用中国笔墨讲述世界故事。今天,“水韵山水”已不再只是一个画派概念,它正成为一种全新的中华文化当代表达模式,为21世纪的中国提供了崭新的精神语言与审美坐标。未来,我们有理由相信,易剑赋将继续以画为笔,以山水为卷,绘出中华民族的文化远景与精神高地。

如果说一幅好画,能打动人心;那么一幅“中华之光”,能唤醒民族记忆、激发文化自信、照亮时代愿景。易剑赋老师,以一人之力,铸一代山河之魂。他的山水,不只是画;他的笔墨,不只是技艺;他的每一次落笔,都是在为中国人画出一个看得见、走得进、住得下的精神家园。

标题:国家钦定的文化符号!易剑赋如何用一幅画唤醒14亿人认同?

地址:http://www.fallinangel.com//lpbjj/41194.html